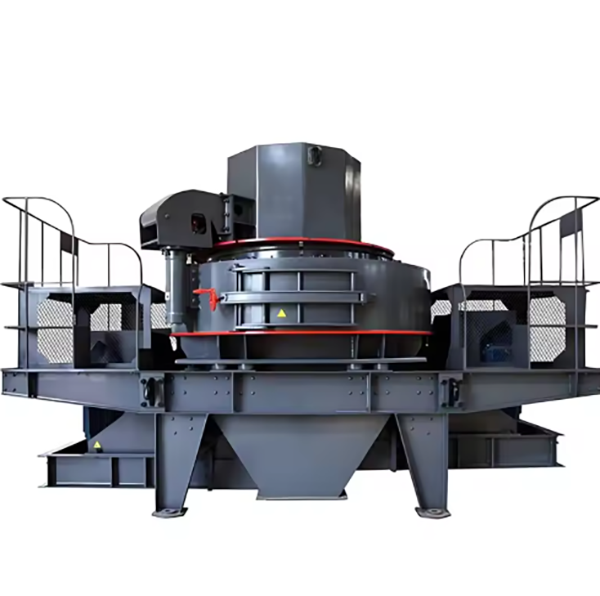

Hammerbrecher zählen zu den wichtigsten Geräten für die Feinzerkleinerung von Kalkstein, Kohle und anderen spröden Materialien mit einer Härte unter mittel in der Metallurgie-, Baustoff-, Chemie- und Wasserkraftindustrie. Sie zeichnen sich durch eine hohe Zerkleinerungsrate, hohe Produktionskapazität und gleichmäßige Produktpartikelgröße aus. Einstufige Hammerbrecher können Materialien mit einer Aufgabepartikelgröße von 1100 mm bis unter 20 mm gleichzeitig zerkleinern. So kann die traditionelle zwei- oder dreistufige Zerkleinerung auf eine einstufige Zerkleinerung umgestellt werden. Dies vereinfacht den Prozessablauf, spart Anlageninvestitionen und senkt den Verbrauch sowie weitere Produktionskosten.

Unser Unternehmen entwickelt und fertigt seit über 30 Jahren Hammerbrecher. Die Produktstruktur ist fortschrittlich, die Leistung zuverlässig, der Betrieb stabil und der Energieverbrauch gering. Die von uns produzierten Hammerbrecher sind in Serie und erfreuen sich bei Anwendern im In- und Ausland großer Beliebtheit.

Im Jahr 1980 produzierte unser Unternehmen einen einstufigen Hammerbrecher mit Φ2000×2000 für das Zementwerk Guangxi Litang. Nach mehreren Betriebsjahren wurde er von den Benutzern gut angenommen.

Hammerbrecher lassen sich in reversible und irreversible Typen unterteilen. Der Rotor des reversiblen Hammerbrechers ist umkehrbar und wird in der Regel zum Feinzerkleinern eingesetzt; der Rotor des irreversiblen Hammerbrechers ist nicht umkehrbar und wird in der Regel zum Mittelzerkleinern eingesetzt. Der Hammerbrecher der ersten Stufe ist irreversibel.

Gewöhnliche Hammerbrecher bestehen im Wesentlichen aus einem Rahmen, einem Rotor, Siebstäben, einer Schlagplatte und einer Einstellvorrichtung. Der Motor treibt den Rotor über eine Kupplung mit hoher Geschwindigkeit an. Das in den Brecher eintretende Erz wird durch den Aufprall des Hammers auf den Rotor zerkleinert. Das zerkleinerte Erz erhält von der Außenseite des Hammers kinetische Energie und rast mit hoher Geschwindigkeit auf die Schlagplatte und die Siebstäbe im Rahmen zu. Gleichzeitig kollidieren die Erze miteinander und werden so mehrfach zerkleinert. Erz, das kleiner als die Gitterlöcher der Siebstäbe ist, wird aus den Gitterlöchern ausgetragen. Einzelne größere Erzblöcke werden durch die kombinierte Wirkung von Aufprall, Extrusion und Mahlen des Hammerkopfs auf der Gitterplatte erneut zerkleinert, und das Erz wird vom Hammerkopf aus den Gitterlöchern gedrückt, wodurch das Produkt in der gewünschten Partikelgröße erhalten wird.

Der Hammerbrecher der ersten Stufe besteht hauptsächlich aus einem Rahmen, einem Rotor, einer Zuführwalze, einem Roststab, einer hydraulischen Öffnungsvorrichtung, einem Fundament und weiteren Teilen. Der Hauptmotor treibt den Rotor mit einem Schwungrad über eine Kupplung direkt an. Das Erz wird über einen Schwerplattenzuführer in die Zuführöffnung des Brechers eingebracht. Die Zuführung muss über die gesamte Breite des Zuführers erfolgen, um eine gleichmäßige Zuführung zu erreichen. Nach dem Eintritt in den Brecher fallen große Erzstücke zunächst auf zwei gummigestützte, stoßfeste Zuführwalzen. Die beiden Zuführwalzen drehen sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit, um zu verhindern, dass sich das Erz zwischen den beiden Walzen verkeilt. Letztere dreht sich schneller als Erstere. Ein Teil des feinen Materials im Zufuhrmaterial fällt direkt zwischen die beiden Walzen, und das restliche Erz wird weiter in den Brechbereich gefördert. Das in den Brechbereich gelangende Erz wird vom Hammer auf dem sich schnell drehenden Rotor zerkleinert oder hochgeschleudert. Das mit hoher Geschwindigkeit hochgeschleuderte Erz prallt auf die Prallplatte im Gegenangriffshohlraum des Rahmens, oder die Erzblöcke stoßen miteinander zusammen und werden zerkleinert. Anschließend werden sie vom Hammer in die Brechplatte und den Rostbereich befördert und weiter zerkleinert, bis die gewünschte Partikelgröße erreicht ist und aus dem Spalt zwischen den Roststäben ausgetragen wird. Das ausgetragene Material wird vom Austragsband abtransportiert. Um zu verhindern, dass Fremdkörper wie Eisenwaren die Maschine beschädigen, ist der Brecher mit einer Sicherheitstür ausgestattet, deren Öffnung und Öffnungskraft von einem schweren Hammer gesteuert werden. Um den unterschiedlichen Anforderungen von Rohrmühlen und Vertikalmühlen gerecht zu werden, stehen dem Benutzer beim einstufigen Hammerbrecher zwei verschiedene Roste zur Auswahl. Die hydraulische Öffnungsvorrichtung des Rahmens ist praktisch für die Wartung und verkürzt die Wartungszeit.

Detaillierte Einführung in den Hammerbrecher

1. Funktion und Anwendung des Hammerbrechers

Hammerbrecher sind weit verbreitete Zerkleinerungsgeräte, die Materialien durch den Hochgeschwindigkeitsschlag von Hämmern zerkleinern. Das Funktionsprinzip ist: Der Motor treibt den Rotor mit hoher Geschwindigkeit (800–1500 U/min) an, und die am Rotor montierten Hämmer treffen auf die in die Brechkammer eintretenden Materialien und zerkleinern sie durch Aufprall, Kollision und Scherung. Nachdem die Materialien auf die gewünschte Partikelgröße zerkleinert wurden, werden sie durch die Siebplatte am Boden der Brechkammer ausgetragen.

Es eignet sich zum Zerkleinern mittelharter und spröder Materialien mit einer Druckfestigkeit von ≤ 150 MPa, wie Kalkstein, Kohle, Gips, Ziegel, Fliesen und Betonblöcke. Aufgrund seiner einfachen Struktur, der hohen Zerkleinerungseffizienz und des geringen Energieverbrauchs wird es häufig in Branchen wie Bergbau, Baumaterialien, Metallurgie, Chemieingenieurwesen und Umweltschutz eingesetzt.

2. Zusammensetzung und Struktur des Hammerbrechers

Der Hammerbrecher besteht hauptsächlich aus den folgenden Komponenten:

Rahmen: Es handelt sich um die tragende Struktur der gesamten Anlage, die in obere und untere Teile unterteilt ist und durch Bolzen verbunden ist. Der Rahmen besteht üblicherweise aus Stahlguss (ZG270-500) oder dicken, geschweißten Stahlplatten (Q355B) mit einer Dicke von 10–30 mm. Seine Innenwand ist mit verschleißfesten Auskleidungen ausgekleidet, um Materialverschleiß zu verhindern.

Hauptwelle: Hergestellt aus 45#-Stahl oder 40Cr-Legierungsstahl, mit hoher Festigkeit und Zähigkeit, um der Stoßbelastung während des Betriebs standzuhalten. Der Durchmesser beträgt je nach Modell 50–200 mm.

Hämmer: Die wichtigsten Arbeitsteile bestehen aus hochchromhaltigem Gusseisen (Cr15–20) oder legiertem Stahl (40CrNiMo) und wiegen 1–10 kg. Sie sind über Hammerösen an den Hammerschäften befestigt und können frei schwingen, um auf Materialien zu schlagen. Die Form des Hammers ist üblicherweise rechteckig, mit einem geschärften Arbeitsende zur Verbesserung der Zerkleinerungseffizienz.

Zufuhranschluss: Es handelt sich um eine rechteckige oder runde Öffnung an der Oberseite des Rahmens, deren Größe der Größe der zugeführten Partikel entspricht. Normalerweise ist ein Einfülltrichter installiert, um das Material gleichmäßig in die Brechkammer zu leiten.

Siebplatte: Am Boden der Brechkammer installiert, handelt es sich um eine gitterartige Struktur aus Manganstahl (ZGMn13) oder verschleißfestem Gusseisen. Die Sieblochgröße bestimmt die Austragspartikelgröße, in der Regel 5–50 mm. Die Siebplatte kann je nach gewünschter Partikelgröße ausgetauscht werden.

3. Gießverfahren für Schlüsselkomponenten

3.1 Hämmer (Hochchromguss Cr15–20)

Materialvorbereitung: Die Rohstoffe werden entsprechend den Anforderungen der chemischen Zusammensetzung dosiert (C 2,8–3,5 %, Cr 15–20 %, Si 0,5–1,2 %, Mn 0,5–1,0 %).

Wärmebehandlung: Nach dem Gießen wird der Hammer zum Lösungsglühen auf 950–1000 °C erhitzt und anschließend luftgekühlt. Anschließend wird er 4–6 Stunden lang bei 250–300 °C angelassen, um Härte und Zähigkeit zu verbessern, sodass die Oberflächenhärte HRC 55–65 erreicht.

3.2 Rotorscheibe (Gussstahl ZG310-570)

Musterherstellung: Fertigen Sie ein Holz- oder Metallmodell entsprechend der Größe und Form der Rotorscheibe an, mit einer Schrumpfungstoleranz von 1,5–2,0 %.

Wärmebehandlung: Den Guss bei 880–920 °C normalisieren, dann an der Luft abkühlen, um die Kornstruktur zu verfeinern. Anschließend bei 600–650 °C anlassen, um innere Spannungen abzubauen, wobei die Härte HB 180–220 erreicht.

4. Bearbeitungsprozesse

4.1 Hauptwelle (40Cr-Legierungsstahl)

4.2 Siebplatte (Hochmanganstahl ZGMn13)

4.3 Rahmen (Schweißkonstruktion)

5. Qualitätskontrollprozesse

Führen Sie mit einem Spektrometer eine Analyse der chemischen Zusammensetzung wichtiger Komponenten wie Hämmer und Hauptwellen durch, um sicherzustellen, dass sie die Konstruktionsanforderungen erfüllen.

Verwenden Sie einen Messschieber, ein Mikrometer und ein Koordinatenmessgerät (KMG), um die Abmessungen von Komponenten wie Hauptwelle, Rotorscheibe und Siebplatte zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie den Zeichnungstoleranzen entsprechen.

Bauen Sie den Brecher zusammen und führen Sie einen 2–4-stündigen Leerlasttest durch, um die Rotation des Rotors, die Stabilität der Lagertemperatur (≤ 70 °C) und das Auftreten ungewöhnlicher Geräusche zu überprüfen.

Führen Sie einen Belastungstest mit Standardmaterialien durch und prüfen Sie dabei die Zerkleinerungseffizienz, die Partikelgröße des Austrags und den Stromverbrauch. Die Partikelgröße des Austrags sollte den Konstruktionsanforderungen entsprechen und der Stromverbrauch im angegebenen Bereich liegen.

Durch die oben genannten Herstellungs- und Qualitätskontrollprozesse kann der Hammerbrecher effiziente und stabile Zerkleinerungsvorgänge erreichen und die Anforderungen verschiedener Industriebereiche erfüllen