Detaillierte Einführung in die Kegelbrecherkopf-Kugelkomponente

1. Funktion und Rolle des Kopfballs

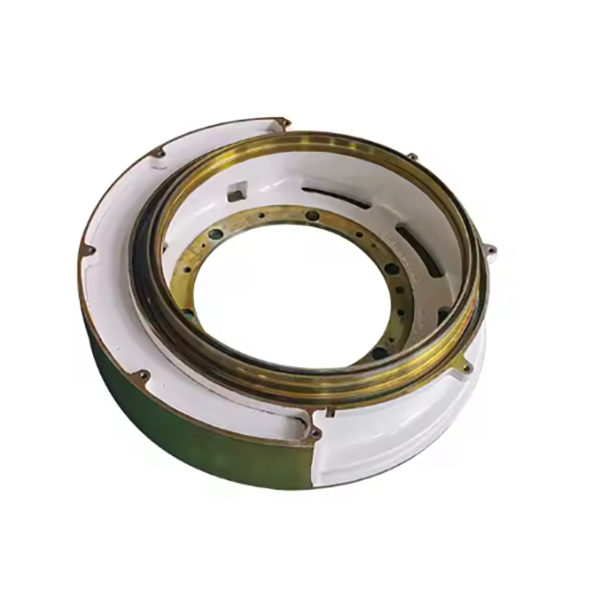

Die Kegelbrecherkopfkugel (auch Hauptwellenkopf oder obere Drehkugel genannt) ist ein wichtiges tragendes und positionierendes Bauteil am oberen Ende der beweglichen Kegelbaugruppe. Zu ihren Hauptfunktionen gehören:

Axiale Lastunterstützung: Die beim Zerkleinern entstehenden vertikalen Lasten (bis zu Zehntausenden Kilonewton) werden aufgenommen und auf den oberen Rahmen oder Einstellring übertragen, wodurch sichergestellt wird, dass der bewegliche Kegel seine vertikale Position beibehält.

Ausrichtungswartung: Stellt sicher, dass der bewegliche Kegel konzentrisch zum konkaven (festen) Kegel bleibt, wodurch die Genauigkeit des Brechspalts erhalten bleibt und ein ungleichmäßiger Verschleiß beider Komponenten verhindert wird.

Da die Kopfkugel hohen Kontaktspannungen (oft über 500 MPa) und zyklischen Belastungen ausgesetzt ist, muss sie über eine außergewöhnliche Härte, Druckfestigkeit und Ermüdungsbeständigkeit verfügen, um ihre Leistung über längere Wartungsintervalle hinweg aufrechtzuerhalten.

2. Zusammensetzung und Struktur des Kopfballs

Die Kopfkugel ist typischerweise eine kugelförmige oder halbkugelförmige Komponente, die in die bewegliche Kegelwelle integriert ist und die folgenden Hauptteile und Strukturdetails aufweist:

Schafthals: Ein zylindrischer oder konischer Abschnitt, der den Kugelkopf mit dem beweglichen Kegelkörper verbindet. Der Durchmesser beträgt das 1,5- bis 2-fache des Kugelkopfradius. Aus strukturellen Gründen wird er oft aus einem Stück mit dem Kugelkopf geschmiedet.

Befestigungsgewinde/Keilnut: Optionale Merkmale am Wellenhals zur Befestigung der Kopfkugel am beweglichen Kegel, mit Gewinden (Klasse 6g) oder Passfedernuten (ISO 4156), die die Drehmomentübertragung erleichtern.

Gehärtete Schicht: Eine 2–5 mm dicke einsatzgehärtete Schicht auf der Kugelkopfoberfläche, die durch Aufkohlen oder Induktionshärtung erreicht wird, um die Verschleißfestigkeit (Oberfläche HRC 58–62) mit der Kernzähigkeit (HRC 25–35) in Einklang zu bringen.

3. Gieß- und Schmiedeverfahren für die Kopfkugel

Aufgrund der hohen Belastungsanforderungen wird die Kopfkugel hauptsächlich durch Schmieden hergestellt. Guss wird nur bei Anwendungen mit geringer Belastung und kleinem Maßstab verwendet:

3.1 Schmiedeprozess (Primärverfahren)

Materialauswahl: Chrom-Lagerstahl mit hohem Kohlenstoffgehalt (GCr15) wird aufgrund seiner hervorragenden Verschleißfestigkeit und Lebensdauer bevorzugt. Chemische Zusammensetzung: C 0,95–1,05 %, Cr 1,3–1,65 %, Mn ≤ 0,4 %, Si ≤ 0,35 %.

Stauchen und Formen: Der erhitzte Block wird gestaucht, um die Höhe zu verringern und den Durchmesser zu vergrößern. Anschließend wird er im Gesenkschmiedeverfahren zu einer Vorform mit einer groben Kugelform geschmiedet. Dieser Prozess verfeinert die Kornstruktur und richtet den Metallfluss an der Spannungsrichtung des Bauteils aus.

Fertigschmieden: Der Vorformling wird erneut auf 1050–1100 °C erhitzt und in die endgültige Form geschmiedet, wobei Kugelkopf und Schafthals in einem einzigen Arbeitsgang geformt werden, um die Maßgenauigkeit (±1 mm) zu gewährleisten.

3.2 Gießverfahren (Sekundärverfahren)

Feinguss: Für komplexe Geometrien werden Wachsmodelle verwendet, um Keramikformen zu erstellen. Geschmolzener Stahl (1520–1560 °C) wird in die Formen gegossen, wodurch nahezu konturnahe Komponenten mit minimalem Bearbeitungsaufwand entstehen.

4. Bearbeitungs- und Wärmebehandlungsprozesse

Der geschmiedete oder gegossene Rohling wird auf einer CNC-Drehmaschine montiert, um den Wellenhals, die Übergangsrundung und die vorläufige Kugelkopfform zu bearbeiten, wobei 1–2 mm Endbearbeitungszugabe verbleiben.

Oberflächenhärtung: Der Kugelkopf wird induktionsgehärtet (Frequenz 10–50 kHz), um die Oberfläche auf 850–900 °C zu erhitzen, gefolgt von einem Abschrecken in Wasser, wodurch eine gehärtete Schicht (2–5 mm tief) mit HRC 58–62 entsteht.

Kugelkopfschleifen: Eine CNC-Kugelschleifmaschine bearbeitet den Kugelkopf, um eine Oberflächenrauheit von Ra0,1–0,4 μm und eine Kugeltoleranz (≤0,01 mm) zu erreichen und so einen korrekten Sitz mit dem oberen Lager sicherzustellen.

Schafthalsbearbeitung: Der Wellenhals ist auf die Zylindertoleranz IT6 geschliffen, mit einer Oberflächenrauheit von Ra0,8 μm, was eine sichere Montage am beweglichen Kegel ermöglicht.

Die Oberfläche des Kugelkopfes ist poliert, um die Reibung zu verringern, und die nicht gehärteten Bereiche sind mit Rostschutzöl oder -farbe beschichtet, um Korrosion zu verhindern.

5. Qualitätskontrollprozesse

Eine Koordinatenmessmaschine (KMG) prüft den Kugelradius, den Schafthalsdurchmesser und die Übergangsrundung des Kugelkopfs und stellt sicher, dass die Toleranzen für kritische Merkmale innerhalb von ±0,01 mm liegen.

Durch diese strengen Fertigungs- und Qualitätskontrollprozesse gewährleistet die Kopfkugel eine zuverlässige Lastunterstützung, eine reibungslose Rotation und eine lange Lebensdauer und ist somit für den effizienten Betrieb von Kegelbrechern im Bergbau und in der Zuschlagstoffverarbeitung unerlässlich.